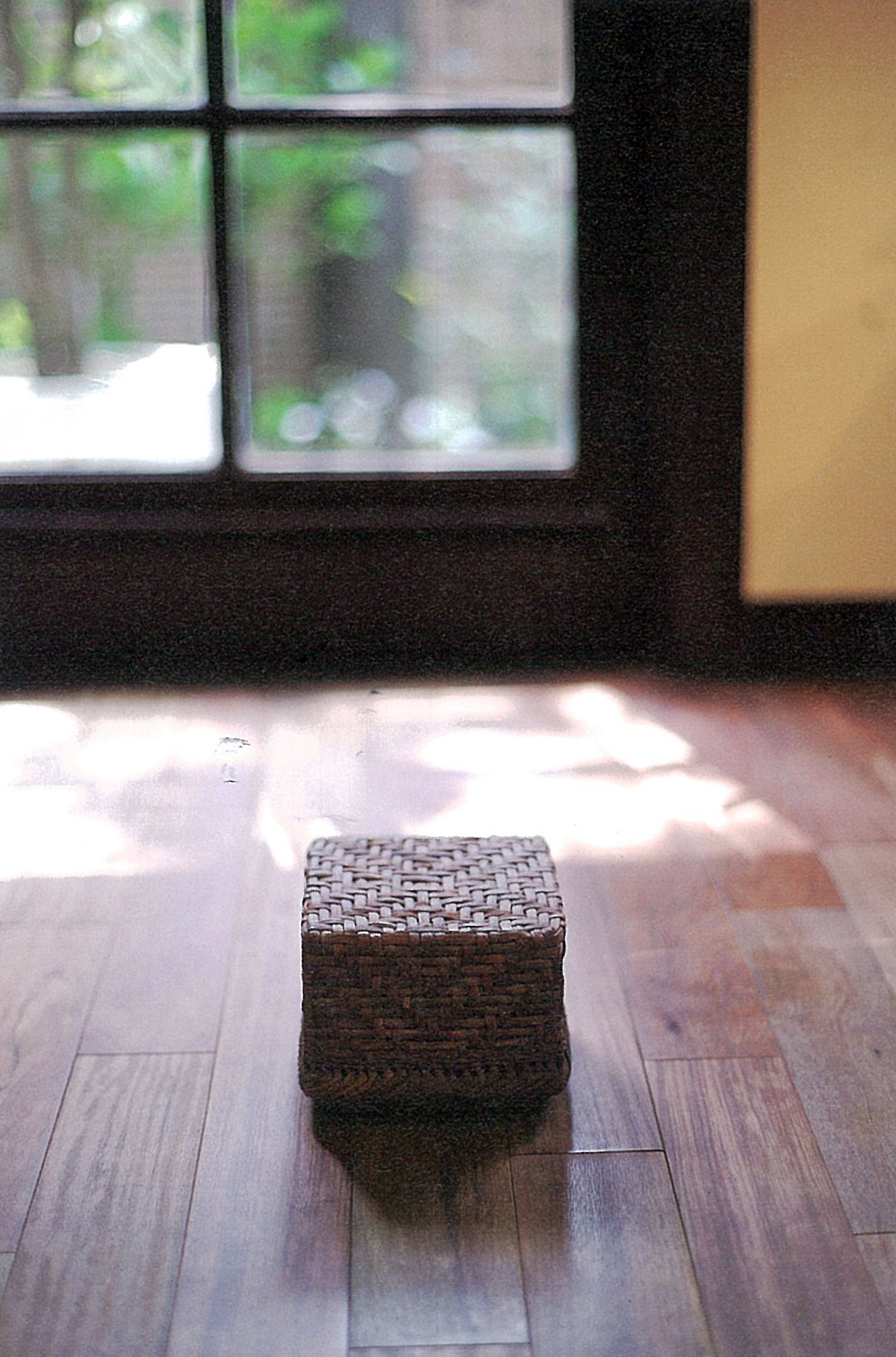

私には、好きで大切にしている籠があります。その店に飾ってあったその籠にひと目惚れし、自分のためにこうにゅうしました。目がそろい、形は角張りすぎず丸すぎず。素材は吟味され、縁や持ち手、どこを見ても非の打ちどころのない、ほんとうに品のいい、ぶどうづるの手提げ籠は、素晴らしいものです。これほどこまやかな気配りの行き届いた籠は見たことがありませんでした。

突然の一電話

しばらくして、その龍は高橋稲穂さんが作ったものだと知りました。ゆずりはにもこの龍を作ってほしい、そう思い仕事場を訪ねることにしました。家につながる裏手に仕事場はありました。ゴミ捨て場で得た廃材から作った道具はぶどうづるの皮の幅と厚みを整えるもの、木で作られたものは簡の形を整えるための補正道具。どの道具もきっちりと整えられた仕事場の中で輝いて見えます。そこに高橋さんが座ると、ひとつの絵になり龍が生まれていくのです。しかし、何度お願いしても丁重に断られました。取引先とのおつきあいがあってこそのもの、義理を欠くことはできない、と。その気持ちを貫いているのがこちらに伝わり、断る姿は、逆に彼の人柄を感じさせるものでした。そして申し訳なさそうに、私に小さな花入れをくださいました。それから約10年。高橋さんから電話が入りました。「今もぶどう範を作っているが、見てもらえないだろうか」。以前のことを思い出し、なぜ?と思いましたが、その場では言葉にせず、代わりに「お久しぶりです。お元気でしたか。ぜひお待ちしていますので送ってください」とお願いしました。

齢を重ねるということ

数日後、簡は届きました。相変わらず繊細で、高橋さんらしいものでした。ですがかつて見た作品を思い浮かべると、どこか年齢を重ねただけの違いを感じずにはいられませんでした。早速お礼の電話を入れいちばん気になっていた質問を投げかけてみました。「どうして作つていただけるようになったのでしょう」高橋さん自身が患ったこと、一緒に仕事をしていた奥さまも病気をし、片手が動かなくなったことそのため取引先の要望に応えられなくなったこと、そして、ぶどうづる龍の注文を受けても作る自信がなくなったこと:::。わかるような気がしました。反面、私も作り手にそんな負担をかけてきたのではないだろうか、と不安になりました。ゆずりはには高齢の作り手が多く、注文が重なった場合は分けて少しずつ注文を入れてきましたから。もし高橋さんがそのつらさから逃れて、自由に、気楽に作ってくださるなら、そんな簡があってもいいのではと考えました。そうしてほしかった。もちろん作品として庖頭に並ぶための私の基準は超えていたと思っています。「いつでも待っていますよ。体を大事にしながら作ってくださいね」と添えると、電話の向こうからほっとしたような声が聞こえました。

不安な思い

ところがそれから1週間ほどたったころ、再び電話が入りました。「やっぱりつぐれないと思います。体の具合がよくないしそれにさっぱりきれいにもいかない。とにかくつぐれないみたいなんです」。言葉の端々に、言葉では表現できない深い思いを感じないわけにはいきません。不安定な状態に驚きました。整然とした仕事場から、九帳面な高橋さんの手仕事でできた寵。以前の龍と今作られた龍の違いをもう一度思い起こしました。ぶどうづるを手にしても思うように仕上げられない:::。あれだけ素晴らしいものを作る人だからこそ、年をとったこと‘自分自身を受け止められなくて苦しんでいるのでは?気持ちの乱れが声に聞こえました。難しい。今でも十分な龍なのに、確かに前のものと比べれば今のものは劣るかもしれません。それを悔いるのもわかる。老いるということと、もの作りの葛藤に思えました。仕事のよきパートーナーであった奥さまがそんな夫を案じているのも、取り次ぐ電話の様子でわかりました。

夫婦

高橋さんを訪ねました。何年ぶりでしょう。岩手の内陸にある小さな町。川を渡った高台まで上りながら思い返しました。雨の目、傘を差して表で私を待っていてくれました。奥さまは傘を両手に小走りで私のもとにかけよってくださいます。以前と変わらぬ部屋。久しぶりにふたりを前にし、長い時聞が過ぎたことを痛感しました。奥さまの右手には白い手袋がはめられ、お茶を出してくださるのも不自由そう。以前は夫が作ったぶどう龍の仕上げに、つるのささくれを切るはさみを持っていた手。今はもうバチバチという音は聞こえません。私は、今まで思ってきたことを語りました。高橋さんはうつむき加減になり、「そのとおり」と目をうるませました。奥さまは白い手袋の手で一俣をぬぐいました。お互い支え合ってきた仕事のパートナーであり一生をともにしてきた夫婦なのです。ふたりの、互いへの思いやりが伝わり、胸が締めつけられました。

力

もう一度仕事場へ連れていっていただきました。道具は壁際に整然と並べられています。ただ、仕事場としての動く気配は以前のように感じることはできませんでした。それでも高橋さんはうれしそうでした。お嬢さんのために作った自慢の大きな龍を抱え、パスのシトを椅子代わりに置いてあるところで記念写真を撮りました。帰り際、玄関先で気づかれないように奥さまが私にささやきました。「どうか父さんに注文をしてやってください。まだ父さんが元気になるから」。高橋さんと握手をしたくて「ありがとうございました。どうぞお元気で」と私は手を差し出しました。高橋さんは、その手を逆に握り返してきました。その力は私に対する期待、求める、熱い思いだったのでしょう。でも実は、あの手に力をもらったのは私だったと思っています。車をゆつくり出しながら手を振りました。やがてふたりの姿が見えなくなり、涙がボロポロこぼれました。彼らのためにも自分がしっかりせねば、と心が奮い立ちました。

心を伝えたい

あのとき、私は高橋さんにいいました。「確かに、ずっと前私が買い求めて高橋さんに請うたときの龍と、今作る龍は同じではありません。私も、初めてお会いしたときは、今より叩歳以上若かったのですから、私も年をとりました。病気もいくつかしました。」れからも年をとります。でも今でも本当にきれいです。ここまで簡を作ることに精魂込めてくださり、苦しんでいることも、そのままお客さまに伝えましょう。きっと喜んでくださるお客さまはいます。世の中にたくさんの龍があります。でもこれは、高橋さんの龍です。ゆずりはのお客さまは大丈夫。でき上がりを待ってくださいます。心配しないでゆっくり作ってください」。完壁なものとは何でしょう。作る体力、若さ、技術がなければ完壁なものにはならないかもしれません。でもゆずりはならできるかもしれません。東北に伝わる手仕事を担うのがゆずりはなら、完壁だけでなくてもいいのではないか。ものを追い求めるだけでなく、それを堂々と紹介する屈があっていいではないか。力になりたかった。人としての心があふれた瞬間でした。」こんな庖がこんな作品が世の中にあってもいいのではないでしょうか?